2025年6月19日

能登に根付いた土着の太鼓に思う

梅雨入りしたのも束の間、このところ雨は小休止の晴天続きで、早くも梅雨明けしたかのような北陸の空模様。いっそこのまま・・・などと青空を望むのは自然の営みに反する私のわがままか。

さて、そうした中の先日、能登半島七尾市石崎で「県下太鼓打ち競技会石崎大会」が開催されました。実行委員長を務めたのは、長く石崎地区の太鼓団体を束ねてきた葛原伸二さん。私は葛原さんの要請を受け、午前8時の開始から大会を観覧しました。

競技会に出場したのは、大人の団体70組、子供団体30組。計100の団体が、次々にキリコ太鼓から発生した大バイ・小バイのリズムを刻みます。その光景を見ながら、一様に桶鼓、長胴、大太鼓を組み合わせた「単式複打」のリズムを、「複式複打」の奥行きあるリズムに育てられないか、などと独りよがりの妄想を膨らませたひと時。こんな戯言を、能登に根づいたリズムを子守歌のように慈しんできた能登の人々が聞いたら、なんと思うだろうか。少しばかり、やんちゃな血が騒いだ大会だった。

2025年5月19日

成田山千年夜舞台にて〜「焱太鼓」と「御陣乗太鼓」が奏でた対照の美

2025年4月、成田太鼓祭の「千年夜舞台」にて、石川県を代表する二つの太鼓が競演いたしました。

その舞台は、まるで闇夜に灯る炎と、突如として鳴り響く雷鳴のように、全く異なる個性が交錯するひとときとなりました。

今回、この貴重な機会をいただいたのは、「能登半島震災復興への応援を込めて、石川県から御陣乗太鼓と焱太鼓を招きたい」との強い想いを受け、私どもも快くお引き受けし、実現に至ったものです。そのお心遣いに、深く感謝申し上げます。

まず登場したのは、石川県を拠点に活動する「焱太鼓」。

炎をモチーフにした演出美と、端正に磨き上げられた演奏は、観る者の視線を一瞬にして惹きつけました。舞台上で展開されるリズムは、まるで揺らめく火の粉のように繊細でありながら、芯のある力強さを感じさせます。その姿は、まさに「炎の美意識」そのもの。女性たちによるきめ細やかな動きと、内に秘めた情熱が融合し、洗練された現代の太鼓表現として観客の心に深く残りました。

そして、もう一つの存在感を放っていたのが、石川県輪島市から参加した「御陣乗太鼓保存会」。

戦国時代の逸話をもとに、鬼面をかぶりながら荒々しく太鼓を打ち鳴らすその姿は、ただただ圧巻のひとこと。観る者を圧倒するような迫力と、太古の記憶に触れるかのような緊張感が舞台を支配していました。

特に今回の演奏には、能登半島震災復興への思いが深く込められており、打ち鳴らす一打ごとに、石のように重く、熱い願いが伝わってきました。あの瞬間、太鼓はただの楽器ではなく、地域の祈りを担う「心の響き」そのものであったように感じました。

炎のように舞い、心を照らす「焱太鼓」。荒ぶる魂を揺さぶる「御陣乗太鼓」。その対照が、和太鼓という芸能の奥深さと多様性を改めて感じさせてくれました。

さらに、今回の成田太鼓まつりでは、観光協会の皆様の献身的なサポートと、心のこもった手づくりの舞台づくりがひときわ印象的でした。舞台裏で黙々と動き続ける方々の真摯な姿に、あらためてこの祭りの深い根づきを感じました。私自身も数十年にわたってこの太鼓まつりに関わってきましたが、今や成田の地にしっかりと根を張り、地域おこしの成功例として多くの人に愛される祭りに育ったことを、心から嬉しく思います。

成田の夜空の下で響いたふたつの音。それぞれの「魂」が、観客の胸の奥に静かに、しかし確かに刻まれた舞台でした。

次回の成田太鼓祭では、果たしてどんな音が響くのでしょうか。今から胸が高鳴ります。

2025年4月 4日

ふりかえれば

3月には、当財団主催の桶バトルトーナメント、教室の発表会、そして日本太鼓財団主催のジュニアコンクール全国大会が大分で開催されました。ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。

これらの行事を通じて、改めて感じたのは、太鼓文化が今、大きな節目を迎えているということです。

戦後の復興期から、地域のまつりや教育、舞台芸術の中で太鼓が広がりはじめて約60年。黎明期の情熱と努力によって、太鼓は多くの人々に親しまれ、文化として根づいてきました。

そして今、その広がりの中で、それぞれの土地ならではの音や表現が、ますます大切になってきているように感じます。

郷土色を大切にするチームの存在は、これからの太鼓文化において欠かせないものです。

なぜなら、各地の風土や歴史、暮らしの中で育まれてきた音には、その土地に根ざした“物語”があるからです。

それらが失われてしまうと、太鼓はどこでも同じ音を鳴らす“単なる演奏技術”へと変わってしまい、文化としての深みや豊かさが薄れていきます。

すべてが同じような色に染まってしまえば、太鼓文化そのものが埋没してしまう。

それが、私の感じている危機感です。

どうか、心温まる土地の音文化を、これからも大切に、そして丁寧に残していただけたらと思います。

もちろん、優勝を目指すこともチームの目標として大切です。ですが、何よりもその土地への思いや誇りに満ちた太鼓の響きこそが、長く人の心に残るものだと信じています。

2025年3月 7日

太鼓の鼓動―アイデンティティを背負う音の力

先日、横浜市栄公会堂で行われた「三宅&鼓童」の公演を観た。そこには、ただの演奏ではなく、彼らが受け継ぎ、背負い、そして超えていこうとする“音の魂”があった。

三宅三兄弟が放つ一撃の凄まじさ。その一振り一振りに込められた覚悟と誇り。私はその音の強さを、ただ耳で聴くだけでなく、肌で感じていた。アイデンティティを背負う者の姿には、言葉を超えた力がある。それはまさに、身体と心で刻む音の芸――打芸の極みだった。

太鼓の妙とは何か。それは、人・バチ・音が織りなす一体感だ。ただリズムを刻むのではなく、打ち手の魂が音となって響き渡る。その瞬間、彼らと観客の境界が消え、会場全体が一つの鼓動となる。

轟く打撃音が、私の心を深く揺さぶった。ただの音ではなく、生きた証のように響くその音が、胸の奥にまで届いた。彼らが紡ぐ太鼓の音は、過去から未来へと受け継がれる“鼓動”そのものなのだと、改めて感じた。

2025年1月10日

一歩ずつ

謹賀新年

新しい一年が始まりました。一月が誕生月の私は、もうすぐまた一つ歳を重ねます。思えば太鼓と共に長い年月を歩いてきたものです。

この歳になれば、あらためて大仰な年頭の抱負など披瀝するつもりはありませんが、ただ一言、今年の指針は「一歩、一歩」。急がず、慌てず、今の我が身にできることを、ただ愚直に一歩ずつ。

そんな私ですが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2024年12月24日

2024年をしめくくる「嬉しいこと」「悲しいこと」

2024年は1月1日午後4時10分に発生した『令和6年能登半島地震』の恐怖に始まり、その後は地震に由来するあれやこれやの出来事に深く関わり、振り返ればあっという間の一年だったように思います。そんな日々の中にもとくに心に残る「嬉しいこと」と「悲しいこと」のできごとがあり、一年のしめくくりとしてここに記録します。

まず「嬉しいこと」として、太鼓奏者の第一人者である林英哲氏の「これまでの永年にわたる功績と、演奏活動55周年に向けて前途を祝する会」を開催できたことです。1970年の『佐渡國鬼太鼓座』の入座以来、国内外でさまざまな舞台に立たれ、太鼓奏者として初めてカーネギーホールで演奏したことや、世界の著名なオーケストラとの共演などを経て和太鼓を芸術の域にまで高めた英哲さんは、2022年、アジア地域の優れた文化の振興と相互理解および平和に貢献した人に贈られる『福岡アジア文化賞』の大賞(日本人ではアフガニスタンで銃撃に倒れた医師の中村哲氏が前年に受賞)受賞に続き、同年秋の叙勲で『旭日小綬章』を受章、さらに2024年には、中国地方において文化・芸術、学術・教育の各分野で功績のあった人たちを顕彰する『中国文化賞』 を受賞されました。これらの輝かしい顕彰に対し、「太鼓に関わる者としてお祝いの場を設けてはどうか」と『英哲風雲の会』の木村優一さんに相談したのがきっかけで、去る12月13日、英哲さんの懇意な人々や風雲の会のメンバーと共に『ホテルオークラ東京』にてお祝いの会が実現できました。英哲さん、50年以上にわたり大変お疲れさまでした。これからもどんな舞台を見せてくれるか、楽しみにしています。

そして、なんと、その席上、英哲さんから私に「感謝状」が贈られたのです! まったく思いがけないことでしたが、大判の賞状には英哲さんの思いが込められた直筆で感謝の言葉が綴られ、私は不覚にも驚きと感動の涙で視界がぼやけて、その場では文面を拝読する余裕もありませんでした。まことにまことに有り難く、あらためて心より御礼を申し上げます。

一方、「悲しいこと」として、12月16日、私の中で長く「心の師」と仰いできた、高知の明神宏和先生が逝去されました。先生とのお付き合いは、土佐山田太鼓創設の前年、今から38年前に始まりました。その後、先生は高知県内の全市町村に太鼓を普及され、つい最近までお元気で指導に出向いておられました。まさに見事な生きざまでした。白寿(99歳)まで天寿を全うされ、今頃は天国で奥様と再会され、楽しい会話をされていることでしょう。

お別れの時には、高知の太鼓の未来を担うであろう若者たちが心を込めて「送り太鼓」を打ち鳴らしました。「ああ、太鼓は『心』だ」。これほど心を感じたことはありませんでした。

そしてその数日前には、『公益財団法人日本太鼓財団』元理事長の大澤和彦氏が逝去されました。財団が『日本太鼓連盟』の時代から組織づくりに尽力され、その仕事ぶりに敬意を表します。6月の理事会で、辞任が決まった後、電話越しに「何とも残念だ」と悔しさを口にされていた声が今も耳に残っています。何があったのでしょうか……。今となっては、どうぞ心安らかにお眠りください。合掌

さて、読者の皆様には、この一年、たくさんの思いを寄せていただき、ありがとうございました。お陰さまで浅野昭利、今年も元気で活動することができました。どうか今後ともご向上のほど、よろしくお願い申し上げます。

そして皆様にはどうか良い歳の暮れと新年をお迎えくださるよう、心より祈っております。

2024年12月 6日

78度の謎

いやはや、まさに光陰矢のごとし。ついこの前2024年の年明けを迎えたばかりの心地ではあるが、月ごとのカレンダーを見ればもはや最後の1枚。いつの間にか過ぎた日々に、この一年、どれほどの足跡を刻めただろうか。

などと詮ないことを思いつつ、目の前の桶胴をながめているうち、ふと、不思議なことに思い当たった。

今では多くのステージで誰もが当たり前のように使っている桶胴太鼓の英哲型台。この台はその名の通り、ソロ奏者の林英哲氏の考案による。今から50年ほど前、英哲さんから図面を渡され、記された指示通りに組み上げた。そしてでき上がった台の前の2本の柱が、地面に対して78度の傾斜を持つ。この78度、直立でもなく、倒れすぎでもない、絶妙の角度。考案した本人は、どのような計算で78度という角度を編み出したのだったろうか。

あれから50年が過ぎた今も誰も角度を改良することがないことを考えれば、打ちやすさはもちろん、デザイン的な美しさや、太鼓を支える力学的なバランス、立奏する身体のラインとの対峙性、はたまた・・・などと、私自身、あの時は何の疑問もなく製作した台ではあるが、今になって妙に気になってきた。

次に英哲さんにお会いする時には、78度という角度が演奏にもたらす効果や、角度を含めた工業的な効果など、ぜひおたずねしてみたいものだ。

2024年11月12日

白寿を迎えたお祝いー太鼓祭りー

11月10日、高知県春野町で、白寿を迎えられた明神宏和先生を祝う太鼓祭りが盛大に開催されました。県内各地から集まった15の団体が、明神先生への敬意を込めて心に残る唯一無二の演奏を披露。若者や子供たちも数多く参加し、太鼓文化の未来を感じさせる場となりました。

先生は、地域の結束と子供たちの教育を願って太鼓文化の普及活動を始められました。その想いは地域に深く根付き、多くの人々が太鼓の響きに魅了されています。今回の祭りも、先生への感謝と敬意があふれる温かな場となりました。

また、先生は私に「まだやりたいことがある」と力強く語られ、その言葉に心を打たれました。振り返れば、17年前に初めて太鼓祭りを主催される前から、40年以上にわたり遠方への指導に精力的に取り組まれ、今の太鼓文化を築き上げてこられたのです。

当日は、世代を超えた演奏が繰り広げられ、子供や若者、お母さんお父さん方、そしておじいちゃん、おばあちゃんに至るまで「家族だ」というテーマの温かさが感じられました。私もまた、石川県でこのような絆を築きたいと強く願いながら帰路につきました。

最後に、関係者の皆様、本当にお疲れ様でした。これからも高知の太鼓文化が一層輝き続けることを、心から願っております。

2024年9月 7日

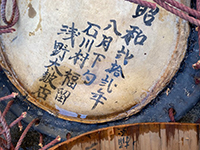

昭和22年 父 義雄 製作の虫送り桶太鼓

太鼓のロープを丁寧に外し、革をめくると、そこに「昭和22年」の年号が書かれていました。それは、私が生まれた年でもあります。その瞬間、まるで過去と現在がつながるような不思議な感覚に包まれました。薄暗い工房の中、戦後の混乱期に父が黙々と太鼓を作り上げる姿が目に浮かび、胸がじんと熱くなりました。

昭和22年(1947年)といえば、物価統制が厳しく、革や素材の入手もままならない時代。それでも父は、自分の手で地域の伝統を守り、行事を支えようとしていたのだと思うと、その姿勢に改めて頭が下がる思いです。この太鼓は、単なる楽器ではなく、父の苦労と工夫、そして家族への思いやりが詰まった証です。

自分が生まれた年と同じ書印は、父と自分の人生がどこかで交差しているような、不思議な縁を感じました。革の内側に刻まれたあの時代の空気、父の手のぬくもり、そして家族と地域を大切に思う気持ちが、すべてこの一つの太鼓に宿っているように思えて、言葉にできない感謝と誇りが心に湧き上がります。そして、父の足跡と自分の原点が重なり合うのを感じ、自然と手を合わせたくなるような、静かな感動が胸に広がり、今もなお私を励まし続けてくれているのだと感じると、目頭が熱くなるのを抑えられません。

2024年8月28日

心に残る2枚の絵:「新聞配達人」と「鮭」

台風が近づくこの季節、私たちは自然の力の前に少し立ち止まり、日々の生活を優しく見つめ直すことができます。そんな時、日経新聞の文化欄で目にした二枚の絵が、困難を乗り越える勇気と力を静かに与えてくれました。

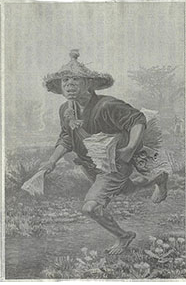

笠木治郎吉画伯の「新聞配達人」2024年7月4日日経新聞朝刊掲載

笠木治郎吉画伯の「新聞配達人」は、郵便配達員が毎日の仕事に対して持つ強い意志と責任感を、力強く描いています。この絵からは、彼の体から発するエネルギーが伝わってきます。彼の姿勢、表情、そして一挙手一投足から、「お前たちも一生懸命に日々を大切に生きよう」というメッセージが聞こえてくるようです。この作品を通じて、私たちも日常の中での小さな努力を見直し、新たな価値を見出すきっかけになります。

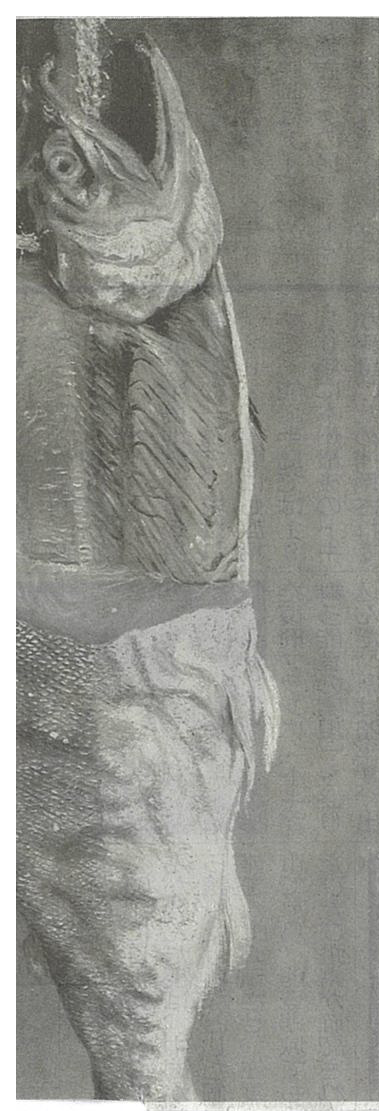

高橋由一画伯の「鮭」2024年8月26日日経新聞朝刊掲載

一方、高橋由一画伯の「鮭」は、鮭の迫力ある生命力とその生きざまを、リアルに描き出しています。日本の狩野派の伝統的技法と西洋画法の融合により、深い感情と現実が見事に表現されています。この絵は言葉を持たずとも、私たちの内面に深く訴えかけ、生の現実と向き合う勇気を静かに与えてくれます。

「新聞配達」と「鮭」の二つの作品は、私たちが日常で直面する挑戦や苦労を象徴しており、それを乗り越えるためのヒントや励ましを静かに提供してくれます。日経新聞の文化欄で紹介されたこれらの作品を通じて、私たちは自分自身と向き合い、心新たに日々を過ごす力を見つけることができるでしょう。

台風の上陸が予想されます、皆様、十二分にお気をつけください。